なりすましメール・ウイルスメールのイメージ

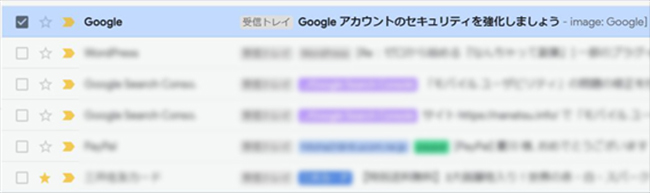

Googleから「アカウント保護」、「セキュリティ強化」「プライバシー診断」などの、メールが届くことがありますが、本物なのか?

もしくは、もう設定してしまったけど「なりすまし」ではなかったかと心配になることってありますよね。

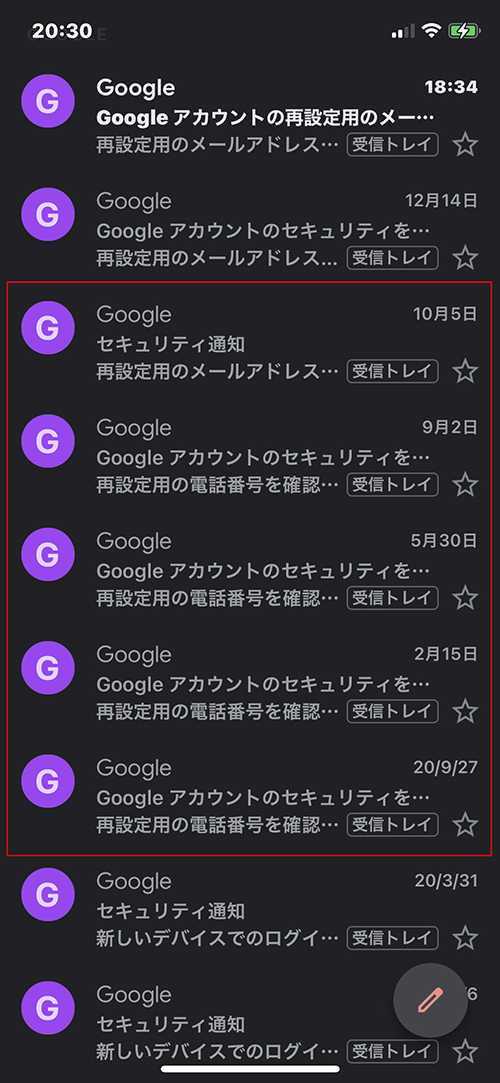

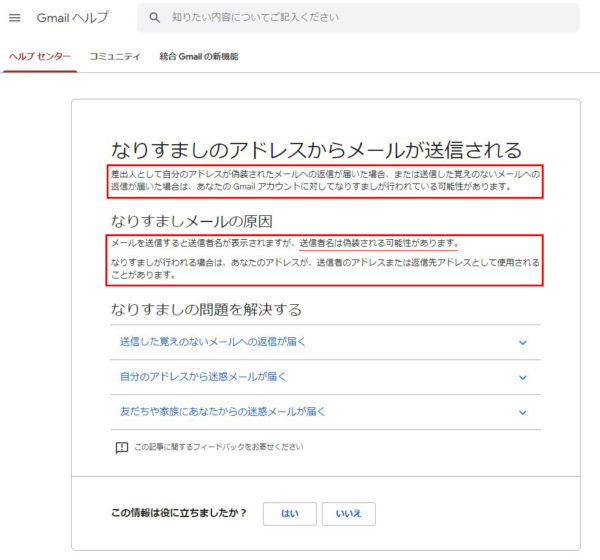

そんな風に心配された方は大正解で、メールの差出人部分は偽装することが出来ると言うことがわかっています。

以前は差出人として表示されているメールアドレスを確認し「Apple,com」「amazon.co.jp」「google.com」など、ドメイン(メールアドレスの@マーク以降の部分)が、正しければ大丈夫という確認をしていましたが、今では差出人部分は偽装できると言うことがわかっています。

出典:Googleヘルプ

詳しくは、出典元のGoogleヘルプをご確認ください。

Contents

なりすましメールの特徴

よくある、なりすましメールの手口

「Apple,com」「amazon.co.jp」「google.com」等の大手企業

「カード会社」「銀行」等の金融機関

「au」「docomo」「softbank」などのキャリア会社

「Yamato」「佐川」などの物流会社

これらの正式メールアドレスを偽装し、本物そっくりな偽サイトに誘導し、言葉巧みに「アカウントID」「暗証番号」「カード番号」「銀行口座番号」を入力させて抜き盗ろうとします。

しかも、移動先のページも公式サイトと見分けが付ない程、巧妙にできているらしいです。

中には、あなた自身のメールアドレスが、差出人部分に記載されていることもあります。

これは、自分のアドレスだと迷惑メール等に、振り分けられないからだと言うことです。

そこでこの記事では、Googleからのメールが本物なのか?偽装を見破る方法を説明します。

注)この方法で「Google」以外の、「Apple,com」「amazon.co.jp」「その他」大手企業、カード会社や銀行も、偽装見破れるのかは定かではありません。

また、悪意のある者のだましの手口は、日増しに巧妙化しているため、新たな偽装方法があるかもしれないので、これで完璧だとは思わないでください。

現時点で、最も安全な方法は、メール内のLINKから移動せずに、直接公式サイトに移動して必要な設定を行うのが最善の方法です。

Googleのなりすましメールの見分け方

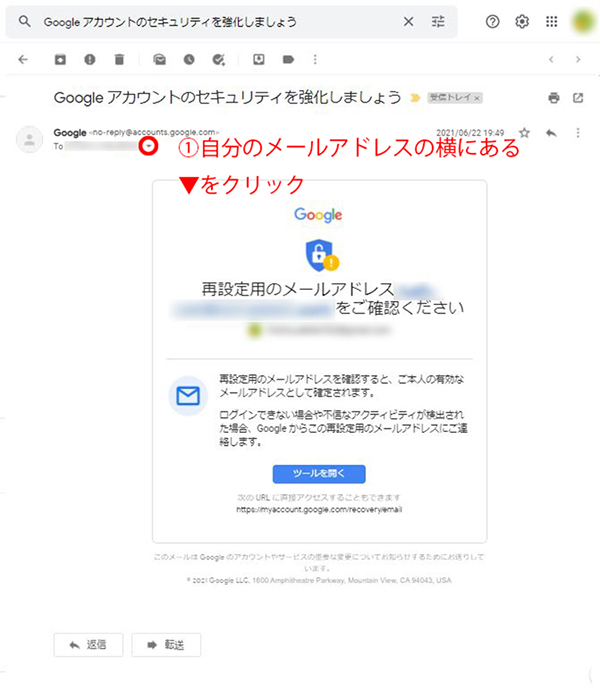

1-1 パソコン版G-mailにて「送信元」「署名元」を確認する

To:あなたのアカウント名の横にある▼をクリック

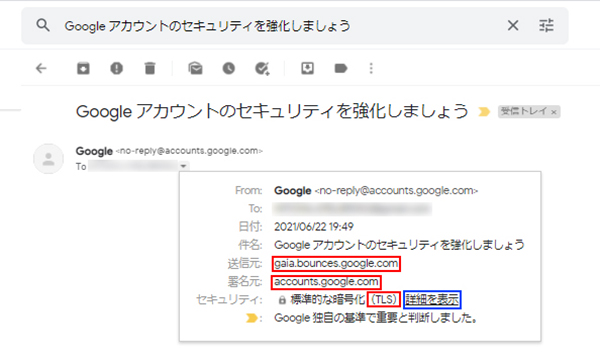

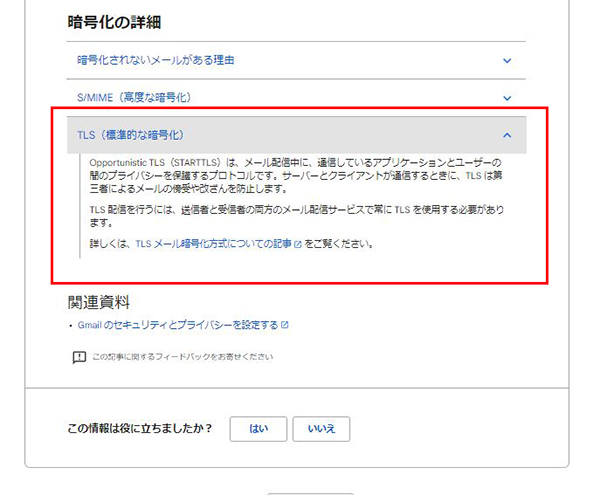

「送信元」「照明元」「暗号化」(TSL)を確認します。

本文に表記されているメールアドレスは偽造できるので必ず「送信元」「照明元」に『google.com』と記載があることを確認します。

また、適切に「暗号化」(TSL)されていることも確認します。

(TSL)の詳細ページ

出典:Googleヘルプ

詳しくは、出典元のGoogleヘルプをご確認ください。

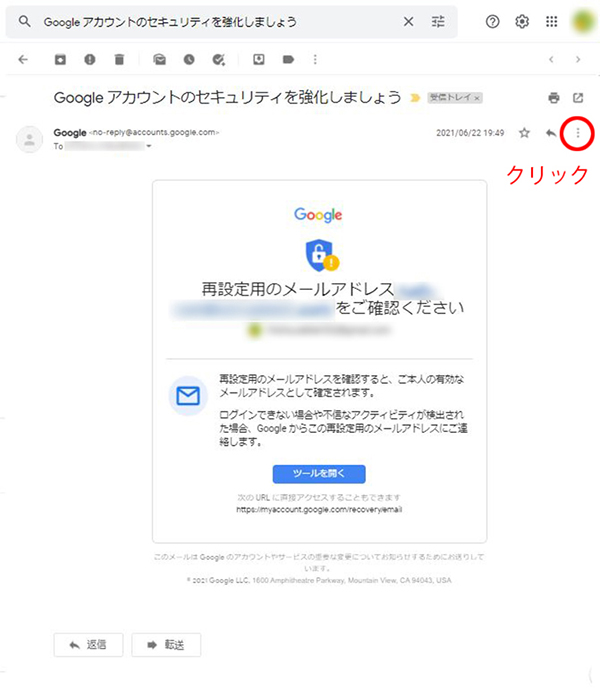

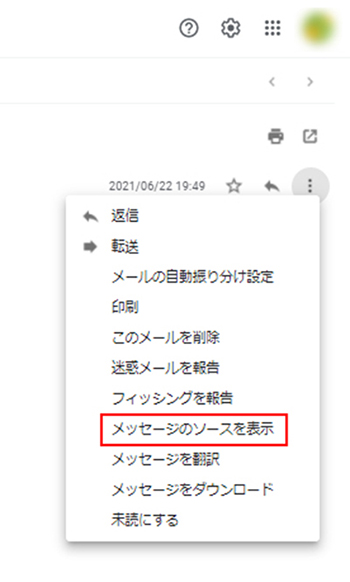

1-2 パソコン版G-mailにてメッセージソースを確認する

赤〇部分をクリックします。

メッセージのソースを表示をクリック

「SPF」「DKIM」「DMARC」を確認する

全てが『PASS』になっていることを確認します。

1個で欠けていればGoogleを騙る「なりすまし」の可能性が高くなります。

「SPF」「DKIM」「DMARC」の詳細はこちらで確認できます。

出典:Googleヘルプ

詳しくは、出典元のGoogleヘルプをご確認ください。

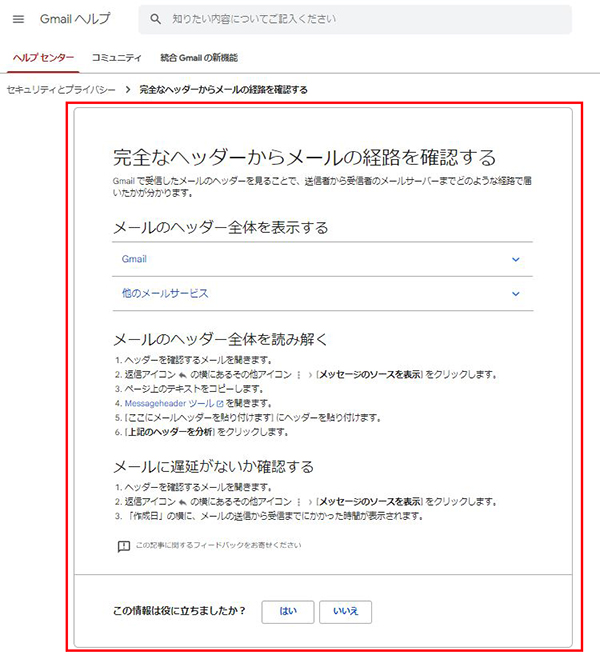

メールのヘッダー部分を解析する

メールヘッダーを解析することで、正規なメールか偽装したものかが明確にわかるそうすが、手順通りにやってみましたが、結果の見方がわからず解決はしませんでした。

簡単に言うと、相当な知識がないとTOOLを使っても、簡単にはわかりません。

出典:Googleヘルプ

詳しくは、出典元のGoogleヘルプをご確認ください。

スマホで「送信元」「署名元」「暗号化」(TSL)を確認する方法

PS:

LINK先ではアンドロイドでの確認方法が説明されています。

iphoneは「暗号化(TSL)」だけしか確認できません。

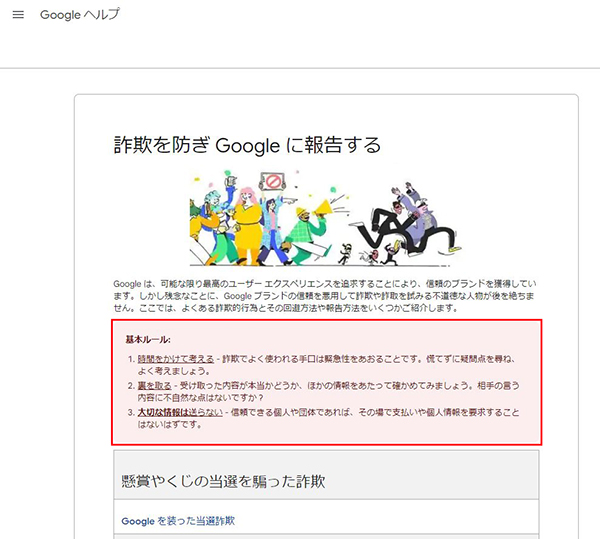

上記の方法で少しでも疑わしい場合は、Googleのヘルプにて「なりすまし」に対する注意喚起が出ていないか確認してみましょう。

3.Googleヘルプで注意喚起されている「なりすまし」の事例を確認する

Googleを騙った詐欺などがある場合、ここに事例が紹介されます。

同様の事件・事故の例がないか確認すると、事件から身を守ることが出来ることがあります。

出典:Googleヘルプ

詳しくは、出典元のGoogleヘルプをご確認ください。

その他の対応方法

メールやSNS本文内で誘導する「LINK」をクリックせずに、直接訪問して「なりすまし」に対する注意喚起がないかを確認する。

加えて、メールやTELにて間違いでないことを確認するのが間違いがないと思われます。

基本的には、大手企業が「クレジットカード番号」「口座番号」「アカウント名」「パスワード」を聞くことはありません。

※)誘導されたLINK先の連絡先、TEL番号は改ざんされている可能性もあるので、信頼できる郵便物などの連絡先に問い合わせてください。

迷惑メールが巧妙化

今どきの迷惑メールは、作りが巧妙になってメール本文やLINK先を見ても本物かどうかの見分けが難しくなっています。

そこでこの記事では、Googleを騙る「なりすまし」メール見分け方と対処方法を解説します。

なりすましメールによる被害の実態

なりすましメールによる不正行為を説明します。

① マルウエア(ウイルス)の感染

本人またはネットワーク内の情報を詐取する。

② フィッシング詐欺

企業や金融機関になりすまし偽サイトに誘導し、クレジットカード情報、銀行口座情報、パスワードなどを盗み取り勝手に買い物をされてしまう。

③ クリック詐欺

偽装サイトに誘導しリンクをクリックさせて、架空請求されてしまう。支払いが無ければ更に請求額が増えるなどの脅しまがいの文面が特徴。

また、最近はメールだけにとどまらずSNSでの「なりすまし」被害も増えています。

まとめ

Googleでは、アカウントの保護などを目的に、「アカウント保護」、「セキュリティ強化」「プライバシー診断」などのメールが定期的に届きます。

しかし、残念なことにそうゆうことを悪用するものがいます。

そして、その手口は日々巧妙になってきているので、最大限の注意を払っていただきたいと思います。

この記事では、そんなメールが正しいものなのか、はたまた悪意が込められたものなのかを見極める方法を記録しました。

ウイルス対策ソフトの導入

上記でお伝えした見極め方に加え、ウイルス対策ソフトを利用することで、悪意のあるメールを未然にブロックできることもあります。

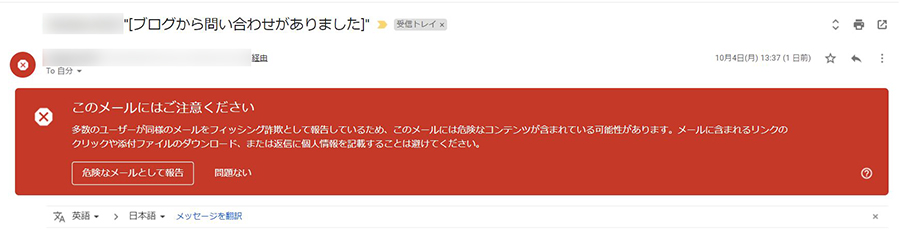

このウイルス対策ソフトは、下記のような警告で、危険なメールを知らせてくれます。

また、このソフトはパソコンだけではなく、スマートフォン・タブレットなどでもしようできます。

|

|

関連記事

コメント